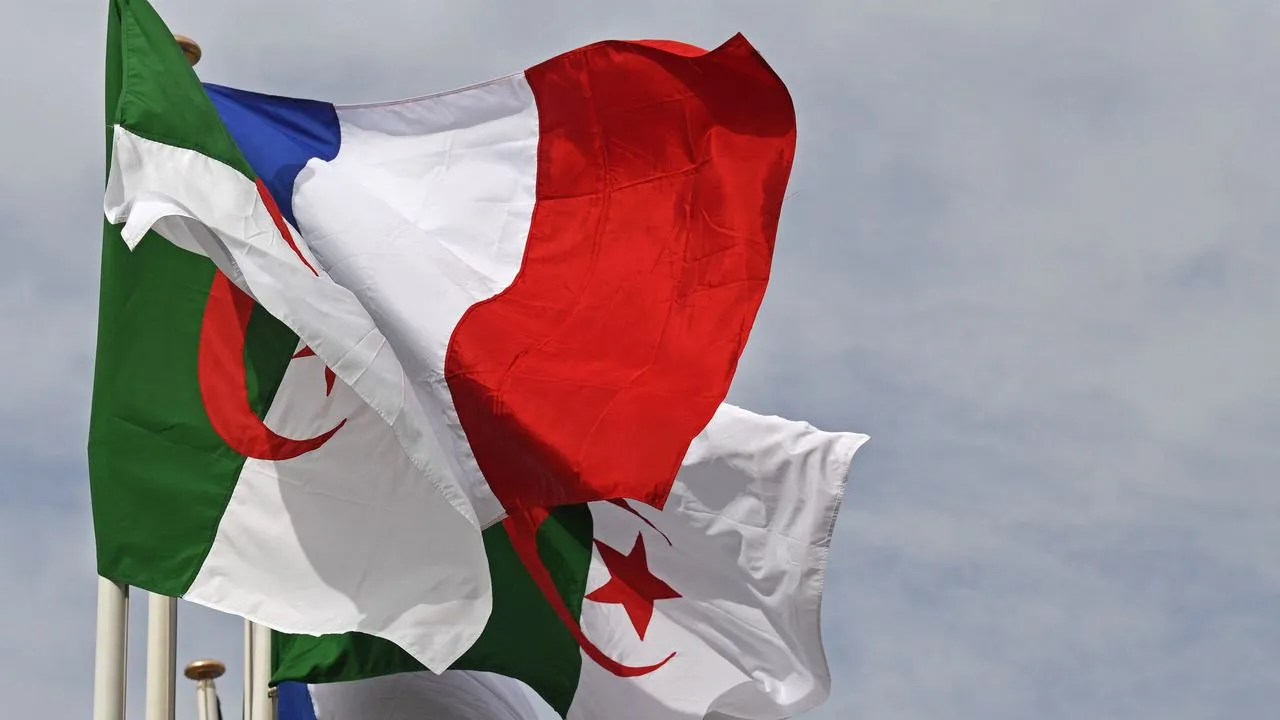

L’Algérie a amorcé un tournant décisif dans ses relations commerciales avec la France, un virage qui s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Alger et Paris. Autrefois partenaire privilégié en matière d’importations agroalimentaires, la France voit désormais son influence s’éroder sur le marché algérien, au profit de nouveaux fournisseurs comme la Russie, l’Ukraine et certains pays d’Amérique latine. Cette transition, qui s’est accélérée en 2024, reflète la volonté d’Alger de diversifier ses sources d’approvisionnement et de réduire sa dépendance aux produits français, une orientation qui n’est pas sans conséquences économiques pour les exportateurs hexagonaux.

Depuis plusieurs décennies, la France occupait une place stratégique parmi les principaux fournisseurs de l’Algérie en matière de denrées alimentaires. En 2022, les exportations françaises vers le marché algérien représentaient encore 1,3 milliard d’euros, un chiffre qui témoigne du poids de cette relation commerciale. La France était particulièrement dominante dans le secteur céréalier, où elle assurait jusqu’à 90 % des besoins algériens en blé tendre. Cependant, cette dynamique a connu un revirement spectaculaire. Selon le média français l’Opinion, en l’espace de cinq ans, la France a vu ses exportations de blé vers l’Algérie chuter drastiquement, passant de 5,4 millions de tonnes en 2018 à seulement 608 000 tonnes en 2023. Et les prévisions pour 2024 ne sont guère plus optimistes, avec des volumes qui pourraient encore être divisés par deux avant d’atteindre un niveau proche de zéro en 2025.

Cette réorientation brutale s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, l’Algérie cherche à sécuriser son approvisionnement en blé en diversifiant ses fournisseurs, notamment en renforçant ses relations avec la Russie et l’Ukraine, qui proposent des céréales à des prix plus compétitifs. D’autre part, les tensions diplomatiques entre Alger et Paris ont contribué à détériorer le climat des affaires. Le soutien affiché par la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental a été perçu comme une provocation par les autorités algériennes, qui ont immédiatement réagi en rappelant leur ambassadeur et en réévaluant leurs accords commerciaux avec la France. Le 9 octobre 2024, l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) a officiellement exclu les céréales françaises de ses appels d’offres, une décision qui a marqué une rupture historique entre les deux pays dans le domaine agricole.

Mais le blé n’est pas le seul des produits français à subir les conséquences de cette nouvelle politique. Depuis juillet 2024, Alger a cessé d’importer de la viande bovine et des produits laitiers en provenance de France, mettant un terme à des décennies de collaboration entre les industries agroalimentaires des deux pays. Ce boycott progressif s’étend également aux produits transformés, comme les confiseries et les biscuits, ainsi qu’aux produits manufacturés, dont les exportations ont également enregistré une baisse significative. Entre janvier et novembre 2024, les ventes françaises vers l’Algérie ont reculé de 25 % par rapport à l’année précédente, une chute qui témoigne de l’ampleur de cette rupture.

D’un point de vue stratégique, cette transition s’inscrit dans une volonté plus large de l’Algérie de renforcer son indépendance économique. En diversifiant ses fournisseurs et en misant sur de nouveaux partenaires, Alger cherche à limiter son exposition aux décisions politiques françaises et à s’émanciper progressivement de son ancienne dépendance commerciale envers Paris. Cette orientation est également soutenue par une politique de relance de la production nationale, avec un accent mis sur l’augmentation des capacités agricoles locales et la valorisation des industries de transformation.

Si certains observateurs estiment que l’éviction du blé français du marché algérien était inévitable en raison de la concurrence accrue des céréales russes et ukrainiennes, il ne fait aucun doute que les tensions diplomatiques ont précipité cette évolution. À moyen et long terme, cette nouvelle donne pourrait redéfinir en profondeur les relations économiques entre Alger et Paris, avec des implications qui dépassent largement le cadre commercial. Les entreprises françaises, autrefois bien implantées en Algérie, devront désormais composer avec un environnement plus incertain et trouver de nouveaux relais de croissance pour compenser la perte d’un marché qui leur était historiquement acquis.

L’avenir des échanges entre la France et l’Algérie semble plus incertain que jamais. Si le divorce commercial entre les deux pays continue de se confirmer, la France risque de voir son influence économique en Algérie se réduire drastiquement au profit d’autres acteurs internationaux, qui profitent du repli des produits français. En revanche, pour l’Algérie, cette reconfiguration du commerce extérieur pourrait représenter une opportunité de consolidation de sa souveraineté économique, tout en renforçant ses alliances stratégiques avec d’autres puissances exportatrices.

Lire également :

Algérie Poste : une Française victime d’un détournement spectaculaire

Un expatrié français découvre « des pyramides » en Algérie

Importations : après le Brésil, la Roumanie arrive en Algérie