Un homme titulaire d’un permis algérien s’est retrouvé au cœur d’une affaire judiciaire qui met en lumière les difficultés administratives rencontrées par certains étrangers installés en France. Ce cas, jugé au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 9 septembre 2025, illustre comment l’absence de régularisation formelle d’un permis algérien peut déboucher sur une condamnation lourde de conséquences pour une personne insérée dans la société française. Le jugement rendu ce jour-là a retenu l’attention de plusieurs associations qui considèrent que ce type de situation révèle une faille dans la manière dont la France applique ses textes concernant les conducteurs étrangers.

L’homme concerné, originaire d’Algérie, résidait en France depuis sept années au moment des faits. Contrôlé par les forces de l’ordre en janvier 2025, il a été sanctionné pour conduite sans permis valide, son permis algérien n’ayant pas été converti dans le délai imposé par la réglementation. Le verdict a prononcé deux mois de prison avec sursis, ainsi que l’obligation de s’acquitter des frais de justice. Marié et père de quatre enfants, le prévenu travaillait depuis cinq ans dans la région, ce qui confère à cette condamnation une dimension sociale et familiale particulièrement marquante. Selon Le Progrès, média français qui a rapporté l’affaire, la sanction a d’autant plus résonné que l’intéressé ne présentait aucun antécédent judiciaire.

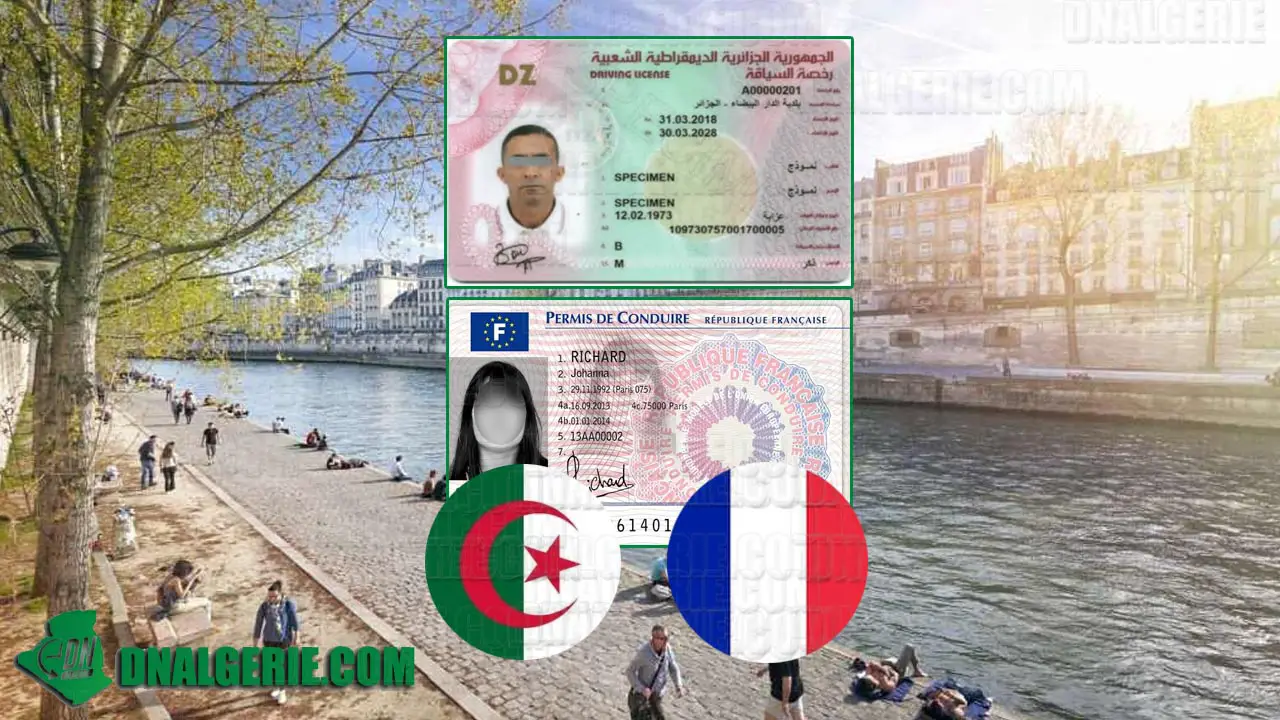

Le cadre légal en vigueur en France repose sur un accord signé le 28 avril 1983 entre la France et l’Algérie, qui définit les modalités d’échange des permis de conduire. Cet accord stipule que tout citoyen algérien installé en France doit échanger son permis algérien dans un délai d’un an suivant l’obtention de son premier titre de séjour régulier. En l’absence de cette démarche, le document, même valable en Algérie, n’a plus de reconnaissance légale en France. Dans le cas de ce conducteur, l’absence de papiers de séjour valides au moment opportun a empêché l’échange, ce qui a ensuite conduit à la constatation d’une infraction lors du contrôle routier.

La condamnation entraîne automatiquement une mention au casier judiciaire, un point qui pèse lourd sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Une telle mention peut limiter considérablement ses perspectives de régularisation administrative et réduire ses chances d’accéder à un emploi, notamment dans les secteurs nécessitant un permis reconnu par la France. De plus, cette inscription judiciaire risque de prolonger une forme de précarité pour sa famille, alors même qu’il occupait un poste stable depuis plusieurs années.

Ce procès n’a pas laissé indifférentes les associations locales. Une quinzaine de personnes s’étaient mobilisées devant le tribunal, répondant à l’appel du Collectif Solidarités Migrants 01 et de l’association Cent Pour Un Toit 01, qui avaient organisé le rassemblement sous le slogan « Migrer est un droit ». Parmi les soutiens présents figurait Bernadette Perraud, ancienne présidente d’Emmaüs dans l’Ain, qui a souligné la singularité du cas : « En plus de 20 ans de militance, c’est la première fois que j’accompagne une telle procédure à ce stade et pour ce seul motif », a-t-elle déclaré. Pour elle, cette affaire illustre une complexité administrative qui frappe durement des individus pourtant intégrés dans le tissu social français.

Au-delà des réactions associatives, l’affaire a suscité une attention particulière dans le milieu éducatif local. Des élèves du lycée Marcelle Pardé ont exprimé leur solidarité, voyant dans cette condamnation le reflet d’un système jugé sévère et parfois déconnecté des réalités vécues par les familles étrangères. Pour ces jeunes, l’exemple de ce père de famille sanctionné pour avoir conduit avec un permis algérien non régularisé en France pose la question de l’équité des règles et de la manière dont elles s’appliquent à ceux qui, malgré leur intégration, se heurtent à des obstacles administratifs difficiles à franchir.