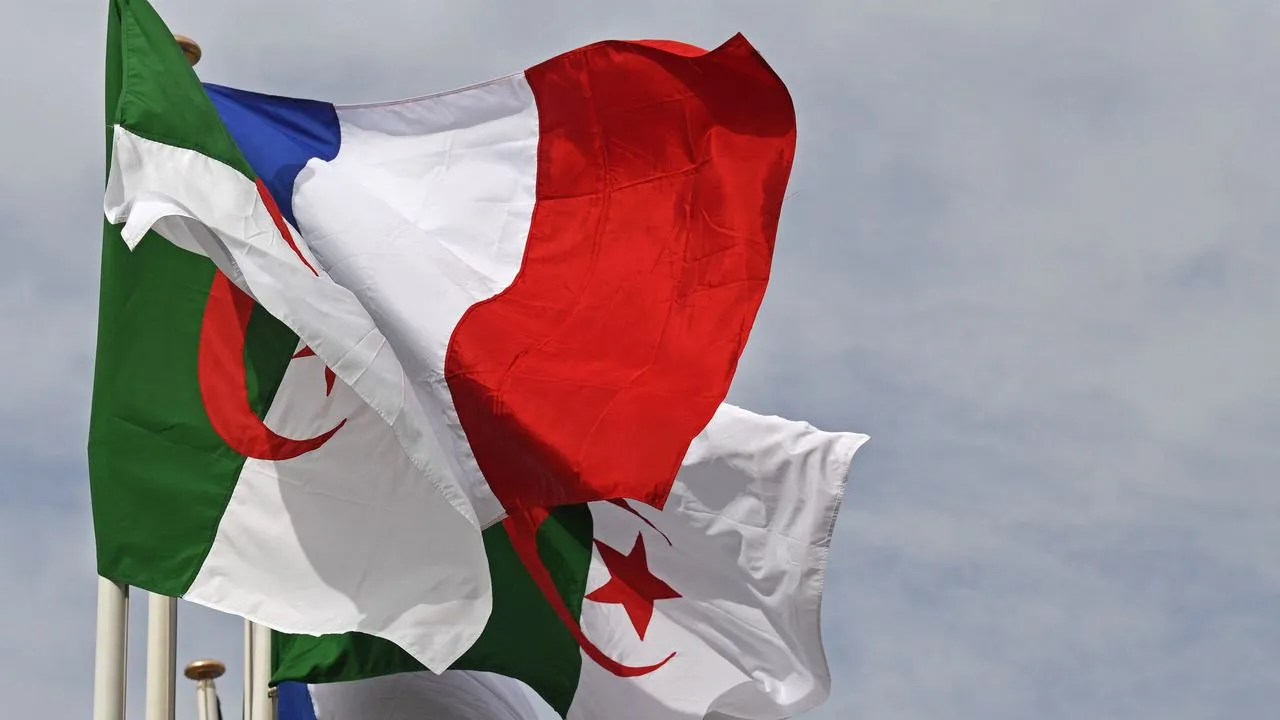

Dans un climat où les tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France restent récurrentes, une nouvelle affaire d’espionnage a émergé, attisant davantage les spéculations et les analyses. Le 12 mars, le quotidien français Le Parisien a relayé des informations concernant un fonctionnaire français soupçonné d’espionnage au profit de l’Algérie. L’homme, un employé de 56 ans travaillant au sein de la sous-direction du numérique de l’Administration centrale du ministère français de l’Économie et des Finances, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Les accusations portées contre lui sont lourdes : intelligence avec une puissance étrangère, transmission d’informations confidentielles et violations du secret professionnel. Selon des sources judiciaires, il aurait transmis des informations sensibles sur des ressortissants algériens vivant en France à un agent en poste au consulat d’Algérie à Créteil. Une assistante sociale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait également été impliquée, ayant été mise en examen en février pour violation du secret professionnel.

Toutefois, en examinant les détails de cette affaire, un élément intrigue et fragilise le récit proposé par certains médias français. Parmi les cibles supposées de cet « espionnage » figure Mohamed Larbi Zitout, ancien diplomate et cofondateur du mouvement Rachad, classé comme organisation terroriste par l’Algérie. Or, Zitout réside depuis près de 30 ans à Londres, où il s’est installé après avoir quitté son poste au ministère algérien des Affaires étrangères. Son activité sur les réseaux sociaux, très visible, le montre quotidiennement en direct depuis son appartement britannique. L’idée qu’un fonctionnaire de Bercy ait dû récupérer ses informations via l’OFII pose donc question. En effet, pour un homme vivant publiquement à Londres, les données d’un organisme français chargé des demandeurs d’asile semblent hors de propos.

D’autres zones d’ombre entourent cette affaire. L’arrestation du suspect français coïncide avec un événement judiciaire en Algérie : la mise en accusation de l’écrivain Boualem Sansal pour espionnage. Cette concomitance temporelle n’a pas échappé aux observateurs, qui voient dans cette affaire une opération de diversion ou de contre-attaque médiatique.

D’un point de vue institutionnel, cette opération a été dévoilée par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), un organe du ministère de l’Intérieur français, spécialisé dans la lutte antiterroriste et le contre-espionnage. Dirigée par Céline Berthon depuis janvier 2024, la DGSI est connue pour son rôle stratégique dans la politique de renseignement de la France. En lien avec la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), elle gère les dossiers sensibles touchant aux relations internationales. Le choix de révéler cette affaire à un moment aussi particulier interroge sur d’éventuelles motivations politiques.

Cette affaire d’espionnage, présentée comme un dossier sensible, s’inscrit dans un contexte de relations fluctuantes entre Alger et Paris. Depuis plusieurs années, des tensions persistent sur divers dossiers : visas, circulation des biens et des personnes, questions mémorielles et échanges économiques. Les services de renseignement jouent un rôle central dans ce bras de fer diplomatique, chaque camp scrutant les mouvements de l’autre.

Reste à voir si ce dossier connaîtra des développements significatifs ou s’il rejoindra la longue liste des affaires qui, après avoir fait les gros titres, sombrent rapidement dans l’oubli. Ce qui est certain, c’est que l’Algérie et la France continueront à se jauger, à travers la diplomatie officielle, mais aussi via les jeux de renseignement et les batailles médiatiques qui les accompagnent.

Lire également :

Achats de voitures en France pour un export en Algérie : une caution de 3000 € appliquée ?

Algériens de France, Préfecture : deux nouveautés introduites

AADL 3, activation du compte : une date limite fixée ?