Une décision administrative tombée récemment à la Préfecture de Paris crée la surprise, parmi les Algériens installés en France, plus précisément chez les sans-papiers en quête de régularisation. Elle vient contredire les scénarios habituels dans lesquels les critères sont rigides, les refus nombreux, et les espoirs souvent minés par des exigences administratives difficiles à satisfaire. Le 26 avril 2025, un Algérien a pu déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture de Paris, et ce, malgré l’absence d’un bail de location à son nom. Ce détail, qui aurait normalement suffi à bloquer la procédure dès le début, n’a pas été un frein cette fois-ci. Ce ressortissant s’est appuyé sur une attestation de domiciliation émanant d’une association, document qui lui a permis de franchir le premier cap : obtenir une confirmation de dépôt.

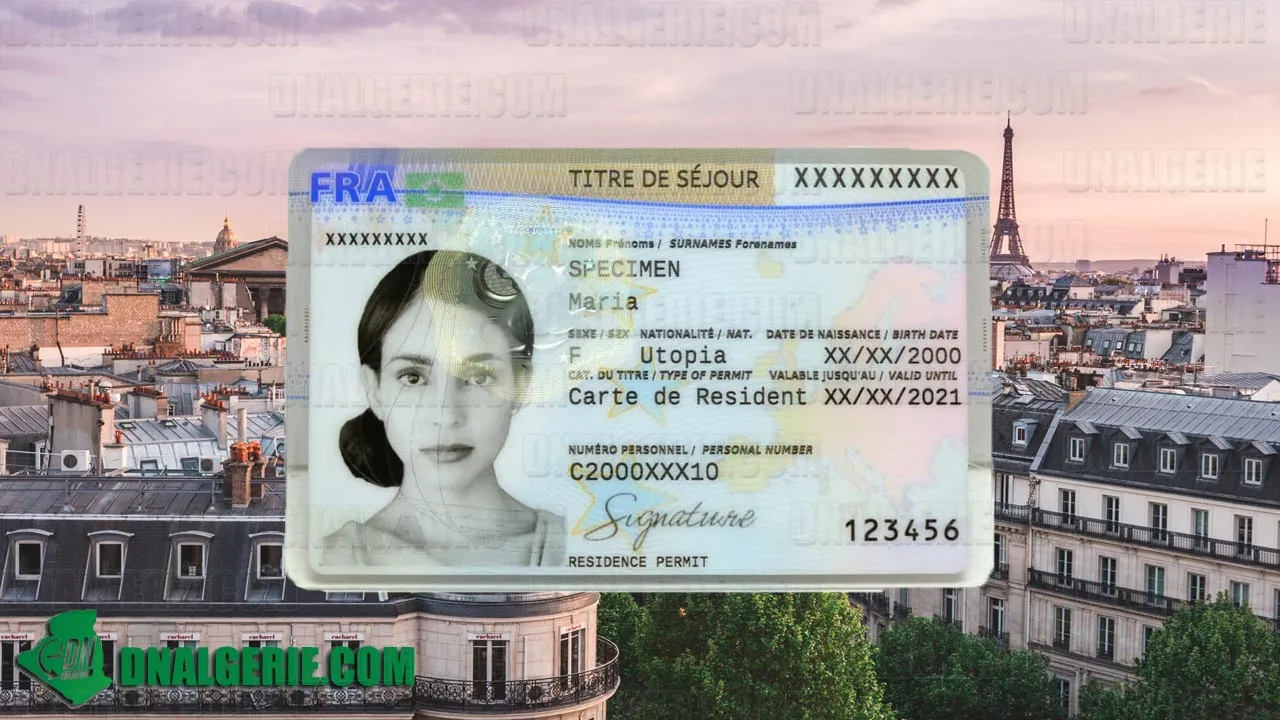

L’information a été relayée par un avocat spécialisé en droit des étrangers, qui a confié les détails à DNAlgérie. Selon lui, la Préfecture de Paris a accepté le dossier de l’un des nombreux Algériens résidant en France, malgré une pièce jugée habituellement insuffisante. Ce geste administratif, loin d’être anodin, soulève de nombreuses interrogations et pourrait, selon certains juristes, marquer un précédent. La confirmation de dépôt reçue par le demandeur est un document essentiel dans ce type de démarche. Il ne garantit pas la régularisation, mais il atteste que le dossier est bien enregistré et en cours d’examen. Il ouvre la voie à une éventuelle délivrance d’un récépissé, un sésame temporaire qui donne accès à certains droits comme la possibilité de travailler ou de percevoir une aide.

Toutefois, la Préfecture de Paris a tenu à nuancer ce geste administratif. Dans un avertissement officiel, elle précise que « ce document ne représente pas une preuve de régularité de séjour ». Cette précision a pour but de rappeler que le simple dépôt d’un dossier n’équivaut pas à une reconnaissance du droit au séjour. Autrement dit, l’administration n’a pas encore tranché sur le fond, et l’obtention d’un récépissé n’implique pas qu’un titre de séjour sera délivré par la suite. Ce message vise aussi à éviter une ruée de demandes fondées sur des documents similaires, dans l’espoir que l’exemple isolé du 26 avril fasse jurisprudence.

Dans le monde feutré mais très actif du droit des étrangers, cette situation fait grand bruit. Des avocats, souvent confrontés à des refus massifs liés au manque de justificatifs de domicile nominatif, y voient un signe d’assouplissement, même ponctuel, dans les pratiques de certaines préfectures. L’absence de bail de location, qui constitue habituellement un motif de rejet pur et simple, semble ici avoir été compensée par le sérieux du dossier et peut-être les garanties fournies par l’association ayant pris en charge la domiciliation. Ce flou réglementaire dans les critères d’acceptation ouvre la porte à des interprétations multiples selon les cas, mais aussi à un regain d’espoir pour ceux qui n’avaient plus beaucoup d’options.

Pour de nombreux Algériens en situation irrégulière en France, l’accès à un bail de location est pratiquement impossible. Hébergés chez des tiers, vivant en colocation informelle ou logés temporairement dans des foyers, ils ne peuvent fournir un document à leur nom. Cette barrière logistique, qui devient rapidement un obstacle administratif, ferme l’accès à la régularisation pour beaucoup. L’attestation fournie par l’association dans le cas du 26 avril a permis de contourner cet écueil, du moins à ce stade. C’est une porte entrouverte, fragile mais bien réelle, dans un système souvent perçu comme inflexible.

Les associations qui soutiennent les étrangers dans leurs démarches administratives jouent ici un rôle de premier plan. Leur capacité à délivrer des attestations crédibles, à accompagner les dossiers, et à assurer un suivi rigoureux peut parfois faire la différence. Dans cette affaire, la reconnaissance implicite de la validité de l’attestation associative par la préfecture souligne à quel point ces structures sont essentielles pour ceux qui n’ont pas d’autre appui. Elles se retrouvent une fois de plus en première ligne pour offrir des solutions à des personnes qui, sans elles, resteraient invisibles aux yeux de l’administration.

Si ce cas de l’un des nombreux Algériens reste pour l’instant isolé à la Préfecture de Paris, il n’en demeure pas moins symbolique. Il met en lumière une faille dans un système souvent hermétique, et il rappelle que derrière chaque décision administrative se cache une part d’interprétation humaine. Pour les Algériens concernés, cette décision de la Préfecture de Paris n’est pas encore synonyme de régularisation, mais elle offre un espoir concret : celui de pouvoir enfin être entendu, même avec un dossier jugé incomplet selon les standards habituels. L’avenir dira si cette ouverture restera exceptionnelle ou si elle amorce un tournant plus durable dans les pratiques préfectorales.