Depuis le 1er juillet 2025, un changement majeur est venu bouleverser le parcours des étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a en effet décidé de dématérialiser la quasi-totalité des cours de français destinés aux nouveaux arrivants. Cette réforme, qui intervient dans un contexte où la maîtrise de la langue devient un critère déterminant pour l’obtention des titres de séjour, suscite de vives inquiétudes parmi les associations de défense des droits des migrants. Plusieurs organisations, dont La Cimade, le Secours Catholique-Caritas France et la Fédération des Centres sociaux et socioculturels, dénoncent une situation qu’elles jugent paradoxale, voire discriminatoire, et ont saisi la justice pour réclamer un accès équitable à l’apprentissage du français.

Concrètement, les étrangers souhaitant améliorer leur niveau de français pour remplir les conditions exigées par l’administration ne peuvent plus compter sur des cours dispensés par des enseignants dans des classes physiques. Ils doivent désormais se tourner vers des cours en ligne, accessibles uniquement via une plateforme numérique, avec des exercices corrigés par une intelligence artificielle. Cette transformation soulève des critiques, car elle suppose que chaque apprenant maîtrise les outils numériques, dispose d’un ordinateur, d’une connexion stable et d’un environnement adapté pour suivre régulièrement ces cours. Pour de nombreux étrangers déjà fragilisés par leur situation administrative et sociale, ces conditions sont difficiles à réunir.

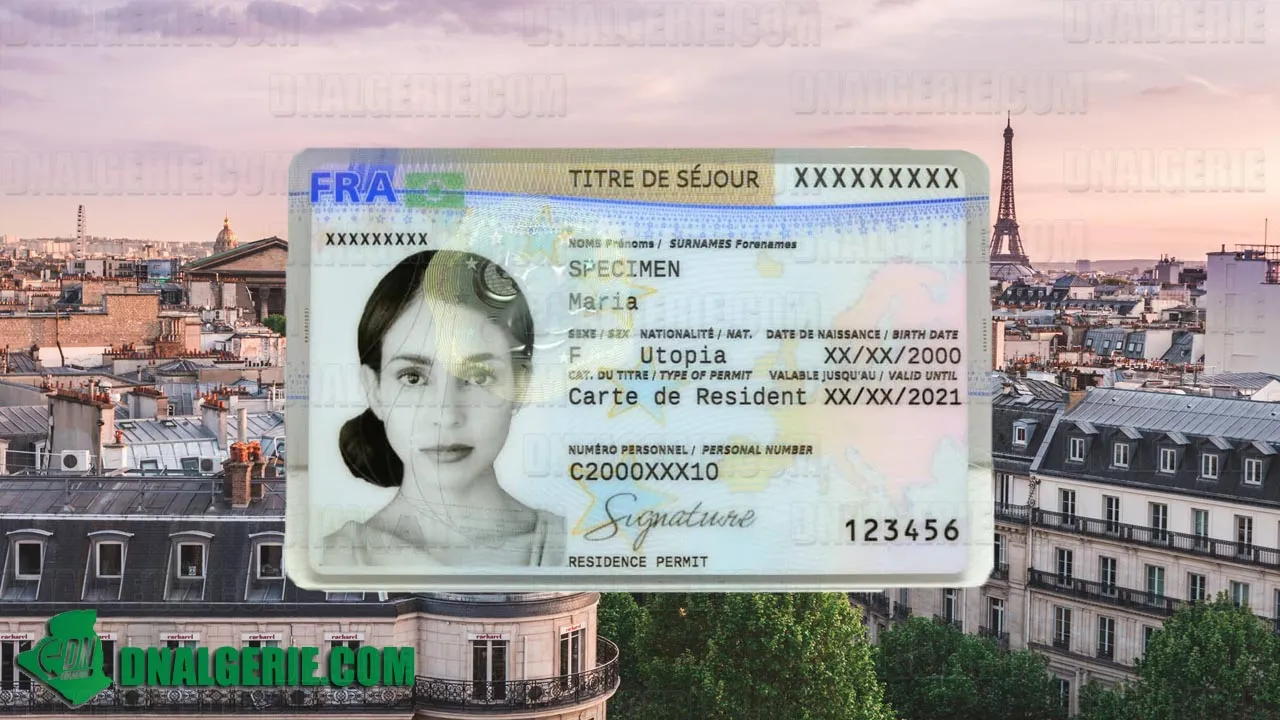

Le contexte réglementaire rend la question encore plus sensible. La nouvelle loi Immigration, qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026, impose un relèvement du niveau de français requis pour espérer décrocher différents titres de séjour. Ainsi, un niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues sera exigé pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, tandis qu’un niveau B1 sera requis pour accéder à la carte de résident. En d’autres termes, la régularisation du séjour en France dépend désormais directement d’un apprentissage linguistique plus poussé, ce qui rend la qualité et l’accessibilité des cours encore plus déterminantes.

Les associations affirment que la décision de l’OFII va à l’encontre de la logique d’intégration prônée officiellement. Selon La Cimade, « d’une main, l’État durcit les exigences de maîtrise du français, de l’autre, il dégrade les conditions pour les atteindre. Une seule logique : réduire le nombre de titres de séjour ». Ce constat, partagé par les autres organisations signataires du communiqué, traduit une inquiétude croissante quant aux conséquences de cette réforme. De nombreux étrangers risquent de se retrouver piégés entre deux exigences contradictoires : d’un côté la nécessité d’obtenir un certain niveau de langue pour régulariser leur situation, de l’autre l’absence de moyens pédagogiques accessibles pour y parvenir.

Le problème se pose avec encore plus d’acuité pour les personnes vulnérables. Les demandeurs de titres de séjour âgés, les réfugiés ne sachant ni lire ni écrire dans leur langue maternelle, ou encore ceux qui vivent dans des conditions précaires sans accès à un ordinateur ni à Internet, risquent d’être particulièrement affectés. La dématérialisation des cours de français devient alors un obstacle supplémentaire, qui s’ajoute aux difficultés déjà rencontrées dans leurs démarches administratives.

C’est dans ce contexte tendu que les quatre associations ont décidé de porter l’affaire devant le Tribunal administratif de Paris. Le 29 août 2025, elles ont déposé un recours pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une atteinte aux droits fondamentaux des étrangers en France. Leur objectif est clair : obtenir la mise en place de solutions alternatives afin de garantir un accès réel et effectif à l’apprentissage du français, condition indispensable pour répondre aux nouvelles obligations légales. Elles insistent sur le fait que l’intégration passe par un apprentissage linguistique de qualité et accessible à tous, et non par une sélection qui pénalise les plus fragiles.

Au cœur de ce débat, une réalité s’impose : la maîtrise du français est devenue un critère décisif pour l’obtention des titres de séjour. Mais lorsque l’accès à l’apprentissage est restreint ou dégradé, ce sont des milliers de personnes qui voient leur avenir compromis. Pour l’heure, les demandeurs de titres de séjour doivent s’adapter à ce dispositif dématérialisé, en attendant une éventuelle décision de justice qui pourrait rétablir un équilibre entre exigence linguistique et droit à l’apprentissage. Cette affaire illustre les tensions récurrentes autour de la politique migratoire française, où chaque réforme suscite un débat entre volonté d’intégration et crainte de restriction.