La France a récemment instauré une nouvelle étape dans le parcours d’obtention d’un titre de séjour, avec la mise en place d’un test civique sous la forme d’un questionnaire à choix multiples, plus communément appelé QCM. Cette mesure, intégrée dans la loi immigration de 2024, vise à renforcer l’intégration des étrangers souhaitant s’installer durablement sur le territoire français. Le QCM devient désormais une condition obligatoire pour tous les demandeurs d’un titre de séjour, qu’il s’agisse d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans une volonté claire d’assurer une meilleure connaissance des valeurs, de l’histoire, de la culture et des institutions françaises par les futurs résidents.

Le décret officiel, publié le 15 juillet 2025, encadre précisément les modalités du QCM et détaille son contenu. L’examen civique repose donc sur un questionnaire à choix multiples conçu pour évaluer les connaissances des candidats sur plusieurs thématiques fondamentales. Parmi celles-ci figurent les principes républicains, l’organisation politique, la géographie ainsi que des aspects culturels essentiels à la compréhension de la société française. L’objectif du QCM est aussi de valider la formation civique qui est dispensée dans le cadre du Contrat d’intégration républicaine, un engagement contractuel entre l’État et les étrangers nouvellement arrivés. Ce dispositif permet ainsi de mesurer la bonne assimilation des valeurs républicaines, condition indispensable pour l’obtention du titre de séjour.

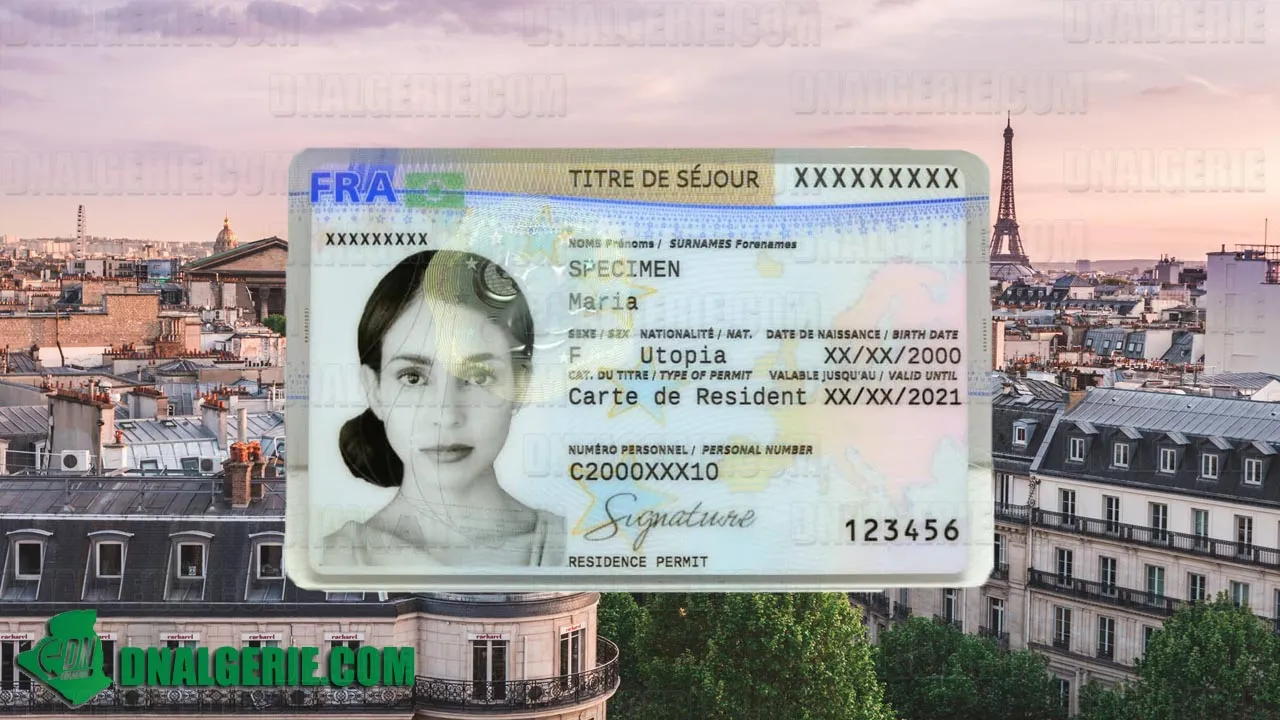

Deux variantes du QCM ont été mises en place afin de correspondre aux différents types de titres de séjour existants. Le premier concerne les demandeurs d’une carte de séjour pluriannuelle, généralement valable entre deux et quatre ans, tandis que le second s’adresse à ceux qui sollicitent une carte de résident, d’une validité de dix ans. Le décret précise que réussir le QCM pour la carte de résident dispense automatiquement le candidat de repasser celui destiné à la carte pluriannuelle. Cette simplification vise à fluidifier le parcours administratif des candidats. Le lien entre le QCM et le titre de séjour est donc clairement établi : l’examen civique devient une étape incontournable, conditionnant désormais la délivrance du document officiel.

Depuis le 18 juillet 2025, date d’entrée en vigueur de ce décret, les candidats doivent intégrer le passage du QCM dans leurs démarches d’obtention du titre de séjour. Toutefois, certaines mesures connexes, notamment celles liées au niveau linguistique requis pour la délivrance du titre de séjour, n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2026. Le gouvernement entend par ces exigences linguistiques renforcer l’intégration en s’assurant que les étrangers maîtrisent suffisamment la langue française pour s’intégrer pleinement dans la société. Le QCM et les nouvelles conditions linguistiques se complètent donc pour constituer un parcours d’intégration renforcé, davantage centré sur la connaissance et le respect des valeurs républicaines.

Outre la dimension civique, le niveau de français demandé joue un rôle fondamental dans la procédure d’obtention du titre de séjour. En instaurant ce QCM, l’État français entend garantir que les nouveaux résidents ont les compétences nécessaires pour participer activement à la vie sociale, économique et culturelle du pays. Cette réforme, qui s’inscrit dans le cadre plus large de la loi du 26 janvier 2024, reflète une volonté politique de rendre le processus d’intégration plus exigeant et structuré.

Ces évolutions ne sont pas isolées. Elles viennent s’ajouter à d’autres mesures adoptées récemment, telles que l’allongement des délais de traitement des dossiers administratifs ou encore le durcissement des conditions pour le regroupement familial. Ces changements font partie d’une stratégie globale visant à mieux contrôler les flux migratoires et à garantir une intégration réussie des étrangers. Cependant, ces nouvelles exigences sont loin de faire l’unanimité. Plusieurs associations d’aide aux migrants expriment leurs réserves face à ces dispositifs, craignant qu’ils ne compliquent davantage les démarches administratives pour les demandeurs de titre de séjour.